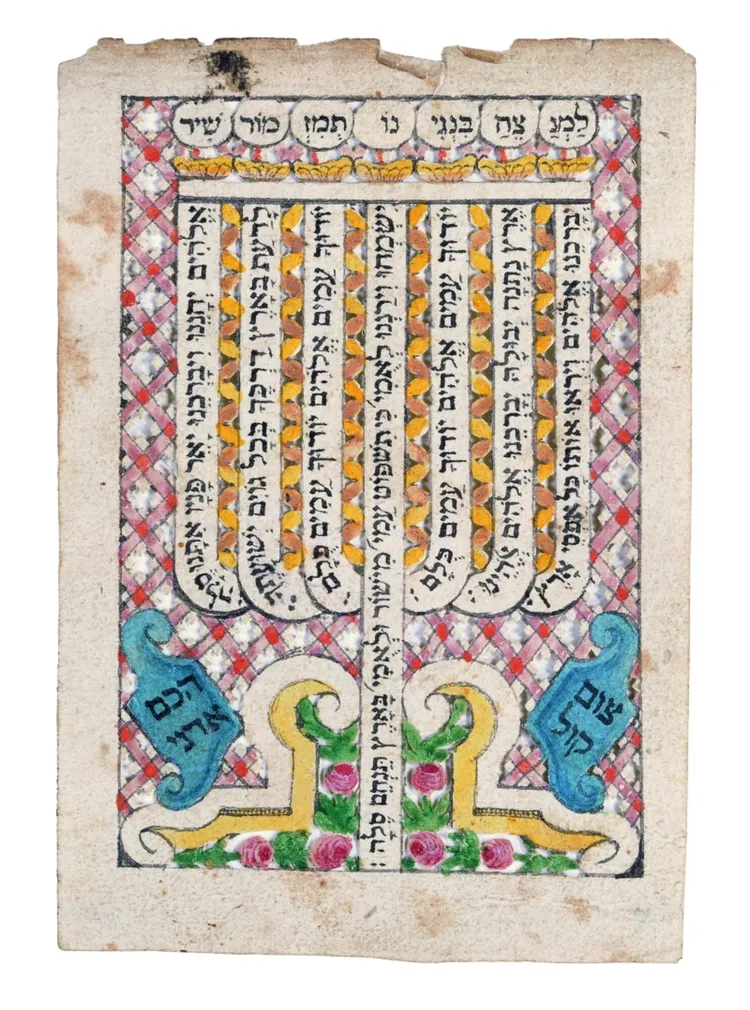

Das Ensemble besteht aus einem Wasserbehälter und einem Becken. Der Behälter mit zwei seitlichen Griffen hat eine mehrfach facettierte Gestalt im Stil des Barock. Der ebenfalls facettierte Deckel ist aus zwei Teilen gefertigt – einem nach oben gewölbten Oberteil mit einem horizontalen Schmuckband und einem zurückgesetzten Innenband, das genau in den oberen Rand des Behälters passt. Der abschließende dekorative Knauf dient dazu, den Deckel anzuheben und den Behälter mit Wasser zu füllen. Die Front des Behälters ist mit einem ovalen Kranz verziert, in dem ein kahlköpfiger, bärtiger Mann mit einer Kopfbedeckung (Kippa) dargestellt ist, der vor einem Becken auf einer Platte seine Hände unter einen Hahn mit laufendem Wasser streckt. Dies weist auf den Gebrauch dieses Handwaschbeckens nicht in der Synagoge, sondern im häuslichen Bereich hin. Der im Bild dargestellte schüsselförmige Wasserbehälter hat einen kuppelförmigen Deckel und ist mit Blattwerkmotiven dekoriert. Unter dem Bild ist die hebräische Inschrift graviert, ארחץ בנקיון כפי , die aus Psalm 26:6 stammt (Ich wasche meine Hände in Unschuld, [ich umschreite, Herr, deinen Altar.]). Der sechskantige Wasserhahn mit einem pyramidenförmigen Anschlussstück an der Front des Behälters hat einen Drehgriff zum Öffnen und Schließen. Das gebogene runde Auslassrohr mit einem Kupfereinsatz in der Öffnung ist außen mit einem ovalen nach innen gewölbten Aufsatz versehen. Das flache Becken hat die Form eines typischen deutschen »Wandbrunnens« mit ringförmigen seitlichen Griffen. Die einzelnen Gussteile für Rücken, Front und Boden sind zusammengelötet. Vorne auf dem Becken steht geschrieben: נקיות מביאה לידי טהרה (Reinlichkeit führt zur Reinheit). Stücke dieser Art waren unter den Juden im mittleren Europa des 18. und 19. Jh.s populär. In den Bildern von Moritz Daniel Oppenheim tauchen sie als fester Bestandteil der Einrichtung jüdischer Wohnräume auf, so etwa in seinem Ölgemälde »Die Heimkehr des Freiwilligen aus den Befreiungskriegen zu den nach alter Sitte lebenden Seinen« von 1833/1834. Beim Verlassen eines Friedhofs ist es Brauch, sich rituell die Hände zu waschen. Dies symbolisiert die Loslösung von der spirituellen Unreinheit des Todes. Waschmöglichkeiten stehen meist am Ausgang bereit. Dieser reinigende Akt bereitet die Rückkehr ins Alltagsleben vor. Eine Besucherin der Ausstellung 'Im Angesicht des Todes' beschreibt ihre Erfahrung mit der rituellen Reinigung der Hände folgendermaßen: "Es ist dieser Moment, in dem kühles Wasser über die noch leicht staubigen Hände fließt, nachdem Tränen geflossen sind. Nachdem ein kleiner Stein gelegt wurde, oder zwei. Nachdem wir ein letztes Mal Abschied genommen haben, vermutlich für immer. Es ist dieser Moment des rituellen Händewaschens nach einer Beerdigung, einer Grabsteinlegung oder 'Jahrzeit', der mich jedes Mal zurückholt, erinnert, dass ich und mein Körper noch eins sind, dass ich im Hier und Jetzt, vollkommen und lebendig bin. Trotz Schmerz und Trauer. Oder vielleicht, weil beides hier aufgehoben und gehalten ist, an diesem 'Guten Ort', wie der Friedhof im Jiddischen auch genannt wird."

Objektdetails

|

Titel |

Fontäne mit Deckel und Becken |

|---|---|

|

Künstler*in / Hersteller*in |

Unbekannt |

|

Datierung |

2. Hälfte 18. Jh. |

|

Objektbezeichnung |

Waschgefäß |

|

Sammlungsbereich |

JMF Judaica |

|

Material / Technik |

Zinn, gegossen und graviert |

|

Signatur / Beschriftung |

Marken auf dem Becken: Eule auf dem Ast zwischen A und M im Oval / 95% / eine dritte nicht identifizierbare Punze; auf dem Behälterboden: Stadtmarke (?) / 95%./ und gleiche nicht identifizierbare Punze. Marke |

|

Literatur |

Heuberger, Georg (Hrsg.), Die Pracht der Gebote - Die Judaica-Sammlung des Jüdischen Museums Frankfurt am Main, Köln: Wienand, 2006. |

|

Bildlizenz |

Jüdisches Museum Frankfurt, Foto: Herbert Fischer |

|

Erwerbsdatum |

24.07.1986 |

|---|---|

|

Inventarnummer |

JMF1986-0027 |

Jetzt ausgestellt

Im Angesicht des Todes

Jüdisches Museum Frankfurt, Wechselausstellungsraum